© Endbericht ASOCseq

ASOCseq: Karte des Potentials österreichischer Böden zur Sequestrierung von organischem Kohlenstoff

Die FAO (UN Food and Agriculture Organization) begann im Frühjahr 2021 an einer Karte zur weltweiten Darstellung des SOC-Sequestrierungspotentials der Böden zu arbeiten. Dabei wurde ein bottom-up Ansatz verfolgt, wonach die UN-Mitgliedstaaten von ihrem jeweiligen Staatsgebiet eine SOCseq-Karte erstellten und schließlich diese nationalen Teilkarten zu einer globalen Gesamtkarte zusammengeführt werden sollten. Um eine einheitliche Vorgehensweise und damit eine Kohärenz der Ergebnisse erreichen zu können, wurden die Methoden und Werkzeuge vorgegeben bzw. zur Verfügung gestellt. Allerdings sollte im gegenständlichen Projekt eine Verbesserung der nationalen Karte erzielt werden, indem nationale, präzisere Grundlagendaten verwendet wurden. Die zu erarbeitende österreichweite Karte (ASOCseq) soll schließlich ein Teil der globalen Karte (GSOCseq) werden.

Für die Erstellung der geplanten Karte, welche vorwiegend unter Verwendung der EDV-Software „R“ erfolgte, wurden von der FAO grundsätzlich sämtliche Kommandos (Scripts) zur Verfügung gestellt. Damit sollte eine einheitliche Vorgehensweise bei der Entwicklung der nationalen Karten gewährleistet werden. Für die Einbindung von Österreich-spezifischen Grundlagendaten war eine Anpassung dieser Scripts in unterschiedlicher Ausführlichkeit notwendig. Es erfolgten Berechnungen auf der Basis der von der FAO standardmäßig zur Verfügung gestellten Daten (Equilibrium Ansatz – FAO; FAO analytischer Ansatz – FAO AA; Österreichische Daten mit analytischem Ansatz – AT AA). Die Berücksichtigung der detaillierten österreichischen Daten führte zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse.

Bei der Modellierung wurden drei Phasen unterschieden: Spin Up-Phase, Warm-Up-Phase und Forward-Phase. Ausgangsbasis der SOC-Vorräte des Bodens für das Modell war die Austrian Soil Organic Carbon (ASOC) Karte, die bereits in der Vergangenheit im gleichnamigen Projekt entwickelt wurde. Nunmehr liegen die Ergebnisse vor, die dem FAO Manual folgend erzielt wurden und die Voraussetzungen für eine Integration der nationalen Karte (ASOCseq) in die globale (GSOCseq) grundsätzlich erfüllen.

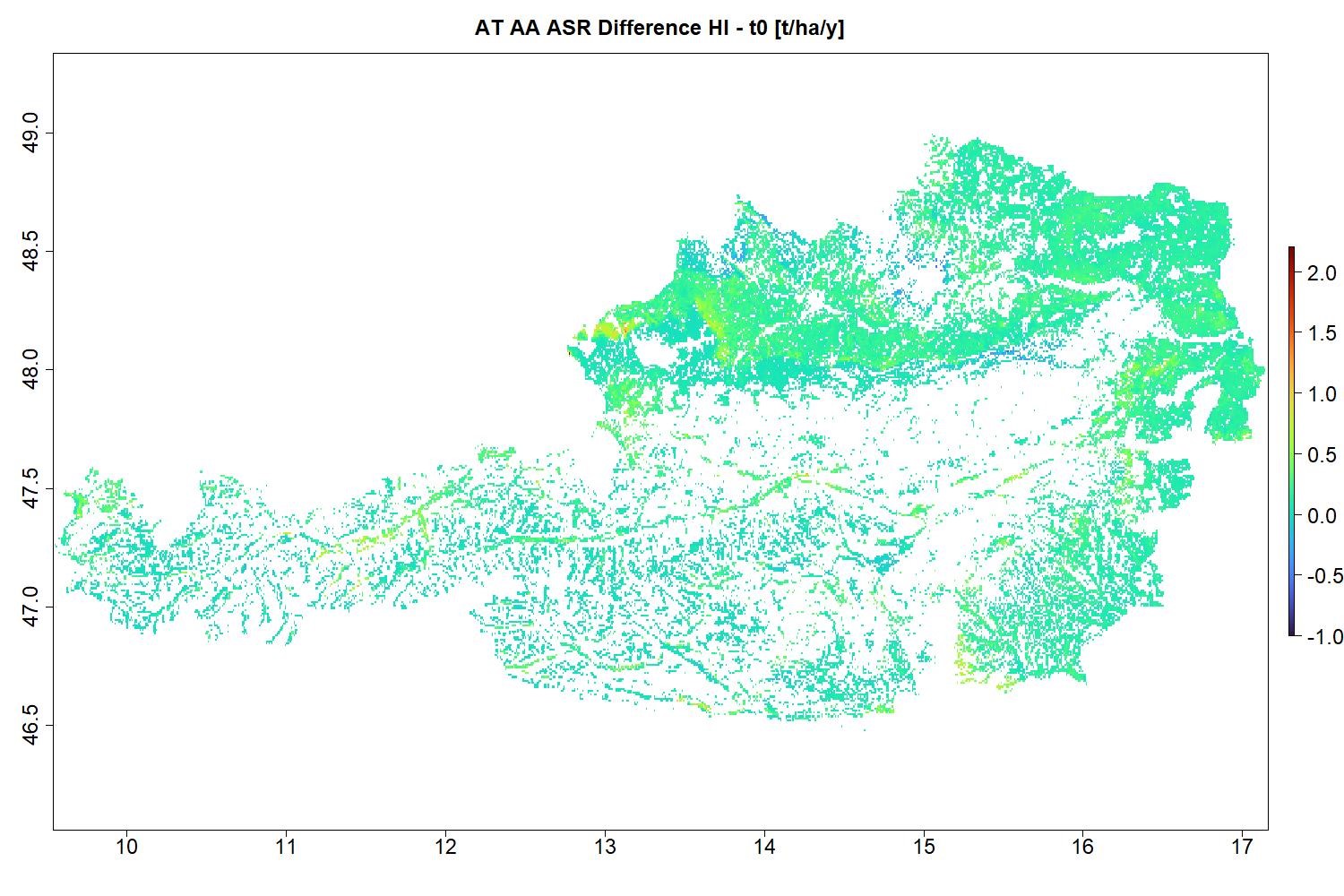

Das Ergebnis der Warm Up-Phase ist der Kohlenstoffvorrat zum Zeitpunkt t0 des Modells (2018) und dient als Ausgangsbasis für die Berechnung der Prognosen in der Forward-Phase. Die Ergebniskarten zeigen, dass sich, basierend auf den drei unterschiedlichen Berechnungen in Bezug auf die verwendeten Datengrundlagen, 50% der Kohlenstoffvorräte in Österreich zum Zeitpunkt t0 zwischen 39 und 101 tC/ha bewegen. Dabei ergab sich bei der Verwendung der detaillierten österreichischen Daten (Klimadaten, ASOC – Karte) eine geringere Spanne (39 – 96 tC/ha). Für die Prognosen des Bodenkohlenstoffs im Jahr 2038 bzw. 2040 wurden je Simulationslauf vier Ergebniskarten unter vier unterschiedlichen Szenarien (Business as Usual (BAU) und drei unterschiedliche Managementszenarien – plus 5%, 10% und 20% Kohlenstoffeintrag) erstellt.

Die Ergebniskarten zeigen, dass sich die Kohlenstoffvorräte der landwirtschaftlich genutzten Böden in Österreich größtenteils zwischen 43 und 103 tC/ha im Szenario BAU, zwischen 43 und 104 tC/ha im Szenario „Low“, zwischen 44 und 105 tC/ha im Szenario „Medium“ sowie zwischen 45 und 108 tC/ha im Szenario „High“ bewegen. Dabei ergaben die Modellierungen auf Basis der detaillierten österreichischen Daten jeweils die geringsten Steigerungen (BAU: 43 – 70 tC/ha; Low: 43 – 71 tC/ha; Medium: 44 – 72 tC/ha; High: 45 – 74 tC/ha). Insgesamt gibt es also nur sehr geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Szenarien.

Die Auswertung der Ergebnisse auf regionaler Ebene ermöglicht eine grundsätzliche Interpretation des Sequestrierungspotentials basierend auf den bodenkundlichen und klimatischen Gegebenheiten und kann als eine Basis für die Abschätzung der möglichen Wirkung von Maßnahmen herangezogen werden, die den Humusgehalt entweder stabilisieren oder steigern.

Die nationalen Ergebnisse werden für deren Integration in die globale GSOCseq-Karte an die FAO übermittelt.